Dans son histoire, le quartier d’Air Bel appartenait à la campagne marseillaise. En 1904, la Famille Thumin fait l’acquisition du domaine et baptise la villa « Air-Bel » pour la qualité de l’air local et la vue dégagée sur la vallée de l’Huveaune. Pendant la deuxième Guerre mondiale, les 18 pièces de bastide furent le refuge de candidats à l’exil, tels Max Ernst, André Masson, Wilfredo Lam, Marcel Duchamp, Jacques Herold, Victor Brauner. Aujourd’hui cette bâtisse n’existe plus, elle a été détruite en 1982 pour laisser place à la construction de logements HLM, accueillant en autres les habitations des gendarmes marseillais. Depuis, Air Bel est resté un quartier de logements sociaux. Quartier de 25 hectares du 11e arrondissement, il compte à ce jour 5932 habitants, dont 40 % a moins de 25 ans, 10 % de la population est étrangère et près de la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté.

Air Bel fait partie des quatorze quartiers prioritaires du Nouveau Programme national derenouvellement urbain (NPNRU) lancé en 2014 pour une enveloppe globale de 130 millions d’euros. S’en suivirent huit années de négociations et d’attente de la part des habitants, générant défiance et colère.

C’est dans ce climat de relations houleuses avec les bailleurs sociaux et les collectivités locales que des associations d’habitants se sont créées : « L’amicale des locataires » et « Il fait bon vivre dans ma cité ». Les bailleurs sociaux tentent actuellement, avant le début des travaux, de renouer un dialogue. Des concertations auront lieu tout au long de l’année 2023 et s’appuieront sur les travaux d’études des architectes ainsi que de l’équipe ingénierie au relogement.

Trois bailleurs sociaux (Logirem, Unicil et Erilia) se partagent la cité, qui comporte 1200 logements. Certains immeubles devront être « déconstruits ». Les annonces de relogement débuteront courant 2023.

Au sein des projets de rénovation urbaine, le terme « déconstruction » est aujourd’hui préféré à celui de démolition. Les immeubles démolis permettent d’honorer les objectifs liés à la rénovation urbaine qui comprennent le désenclavement, la création de rues supplémentaires et la dispersion des familles défavorisés.

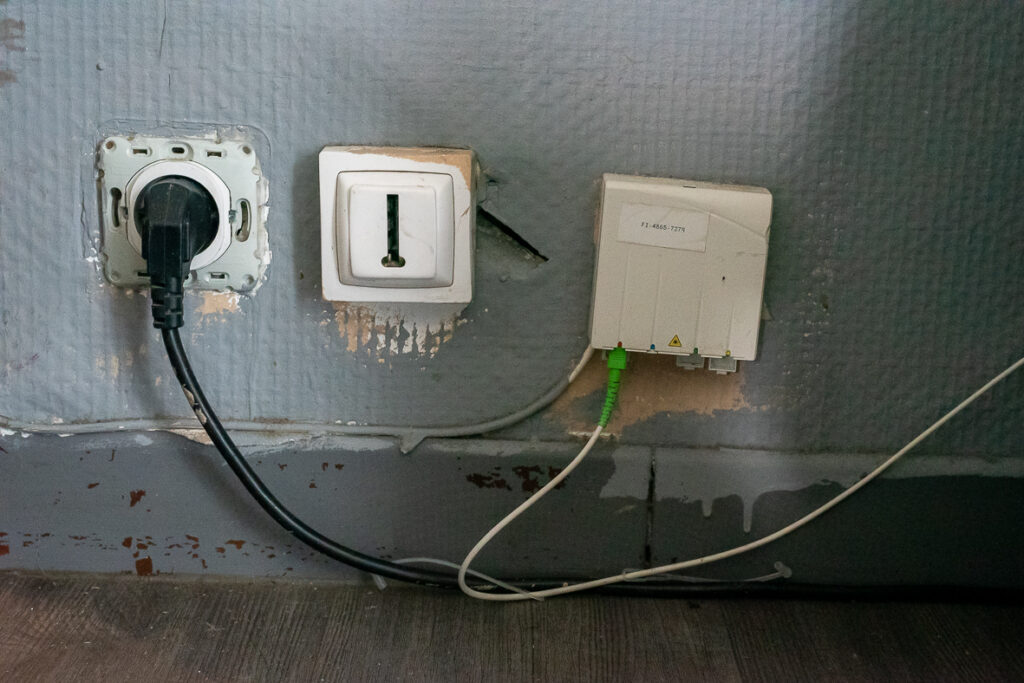

Ces modifications du territoire, parce qu’elles sont des conséquences humaines, sensibles, s’expriment facilement par la photographie. Elle permet de témoigner de la mémoire patrimoniale, de celle des habitants, de ces parcours de vie liés à des territoires qu’on efface.

En tant que photographe, je m’intéresse à la question du délogement et des effets sociaux qu’ils entraînent. (série Monographie de M. Helle dans la sélection du prix Caritas 2021). Lors de relogements, les occupants ne sont pas menacés par une expulsion sans suite car ils obtiennent tous un nouveau logement. Pourtant, lors de ce relogement, ils subissent une fragilisation, un risque non choisi et une déstabilisation émotionnelle et matérielle. Il leur faut accepter le principe même du départ qui précède la démolition. Le sentiment d’insécurité est d’autant plus fort, que l’opération entre l’annonce et le relogement est longue.

Au sein d’Air Bel, deux associations « les muses urbaines » et « la Villa Air Bel » encouragent les habitants du quartier à participer à la transformation durable et positive de leur lieu de vie. Raconter l’histoire de ce quartier marseillais, de sa construction à sa destruction partielle et aborder différents thèmes : la ségrégation urbaine, le mal-logement, les parcours migratoires, la vie en communauté…

L’idée de ce projet est de témoigner de l’articulation qui se joue autour de cette rénovation entre les habitants, les associations de mémoire patrimoniale et les bailleurs sociaux chargés de la rénovation de l’habitat porté par le cabinet d’architecture.

« La photographie contribue, comme Sylvaine Conord le suggère dans « Usages et fonctions de la photographie » (Ethnologie française, 2007/1), à la mémorisation d’un certain nombre d’indices non perceptibles immédiatement par l’œil, sans toutefois être le reflet transparent des réalités qu’elle représente. Elle atteste d’un “ça-a-été”, relatif à un lieu, un objet, un visage, un corps, qui un jour, un instant donné, s’est trouvé devant un objectif photographique, en connexion physique avec lui. »

Dans ce quartier en tension, au milieu d’acteurs ayant des intérêts qui ne sont pas toujours conciliables, je sollicite une aide à la création afin de préserver mon indépendance et la possibilité de rencontres directes avec les habitants. Je souhaite témoigner de ces mutations urbaines de leur point de vue, sans dépendre des acteurs économiques qui abordent le projet dans un objectif de communication institutionnelle. En effet en 2013, dans la continuité des projets ANRU, François Lamy instaure le comité d’experts « Mémoire et histoire des quartiers populaires » qui a donné lieu, via ses propositions, à des projets territoriaux financés par les bailleurs sociaux eux-mêmes. Ils font appel aux artistes qui seraient des médiateurs, des passeurs au service de la rénovation. Ceux- ci peuvent être proches des discours politiques, sélectionner des mémoires heureuses, des discours apaisés afin d’attirer de nouvelles populations dans un quartier devenu plus attractif. Comme le souligne Barbara Morovich dans « Entre stigmates et mémoires : dynamique paradoxales de la rénovation urbaine » (Articulo, 2014/5), « Les artistes seraient-ils réellement en mesure de faire émerger des mémoires occultées ou seraient-ils des médiateurs, des passeurs au service de la rénovation urbaine qui met en place des rites de passage pour la requalification symbolique d’un territoire, afin de préparer le changement de population ? […] Les actions ne sont pas mises en lien les unes avec les autres, ni en lien avec les archives ».

Au-delà du témoignage mémoriel, aborder la réhabilitation implique selon moi une approche sociale : qui sont les habitants des logements sociaux, comment vivent-ils le paradoxe entre leur fierté d’être « d’ici », de la cité, et leur rêve d’en sortir, quel est la place des femmes dans cette cité ? L’image de la mère « mama » et celle de la jeune fille qui doit s’affirmer pour exister, ne laissent que peu de place à la diversité des représentations, d’autant plus lorsqu’elle est investie par le rap ou le football, parole souvent masculine.

Une des définitions possible de la réhabilitation pouvant être : préserver la fierté d’être ici tout en permettant de retrouver la fierté d’habiter là.